孕婦瑜珈 與一般瑜珈的不同、孕婦瑜珈 的好處、孕婦安全做瑜珈

目录

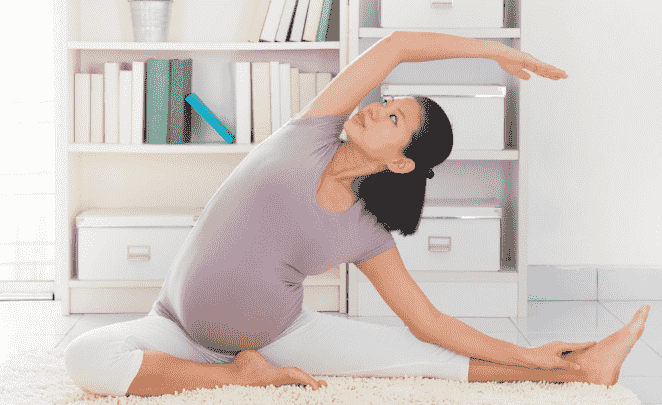

孕婦瑜珈怎麼做?與一般瑜珈有什麼不同?孕婦瑜珈的好處及安全做瑜珈的注意事項,這些都是準媽媽們關心的重點。孕婦瑜珈專為孕婦設計,動作更溫和,能幫助放鬆身心、增強體力。與一般瑜珈相比,孕婦瑜珈更注重安全和舒適,避免劇烈動作。孕婦安全做瑜珈需選擇專業指導、保持呼吸順暢,並根據身體狀況調整動作,確保孕期健康。

一、孕婦瑜珈與一般瑜珈的核心差異

1.1 解剖生理適應性調整

專業孕婦瑜珈課程會根據妊娠期荷爾蒙變化(如鬆弛素增加)調整動作幅度,避免過度伸展導致關節不穩定。相較於一般瑜珈常見的深度前彎與扭轉,孕婦版本會強化骨盆底肌群訓練,並減少腹部壓迫姿勢。

1.2 呼吸模式特殊性

因應懷孕後期橫膈膜上移,專業孕婦瑜珈會採用「肋間呼吸法」替代傳統腹式呼吸,並結合分娩時實際需要的「波浪式呼吸」技巧,此為一般瑜珈課程未涵蓋的核心內容。

1.3 輔具應用差異

孕婦瑜珈大量使用瑜伽磚、孕婦枕與彈力帶等輔具,特別是在第二孕期後會避免長時間仰臥,改以側臥或半坐姿進行練習,此為預防仰臥低血壓症候群的重要措施。

二、孕婦瑜珈的實證醫學效益

2.1 生理層面效益

根據2019年《婦產科運動醫學期刊》統合分析,規律進行孕婦瑜珈可顯著降低妊娠糖尿病發生率達28%,同時改善靜脈回流效率,減少下肢水腫情形。專業設計的骨盆底肌訓練更能降低產後尿失禁風險。

2.2 心理層面效益

台灣精神醫學會2022年指引指出,孕婦瑜珈中的正念呼吸練習能使皮質醇水平下降37%,有效緩解產前焦慮。其團體課程形式同時提供社會支持系統,降低孕期孤立感。

2.3 分娩準備效益

臨床研究顯示,持續練習孕婦瑜珈者其主動分娩階段平均縮短45分鐘,關鍵在於課程中包含的生產姿勢練習與骨盆柔軟度訓練,能幫助胎兒更好定位。

三、不適合孕期瑜珈的禁忌族群

3.1 絕對禁忌症

包括前置胎盤、子宮頸機能不全、早產跡象或多胞胎妊娠等高風險孕婦,必須嚴格遵守產科醫師運動禁令。美國婦產科醫學會(ACOG)特別指出,此類族群應避免任何形式的瑜珈練習。

3.2 相對禁忌症

妊娠高血壓、控制不良的甲狀腺疾病或嚴重貧血患者,需經專科醫師評估後,在物理治療師監督下進行有限度的改良式練習,並禁止高於每分鐘140次的心率負荷。

3.3 需立即停止運動的警訊

練習期間若出現陰道出血、規律宮縮、頭暈視力模糊或羊水滲漏等狀況,應立即中止運動並就醫。台灣母胎醫學會建議,任何持續超過30分鐘的腹痛都須專業評估。

四、分孕期專業練習建議

4.1 第一孕期(0-12週)

此階段重點在荷爾蒙調適,應避免過度加熱的熱瑜珈環境。推薦以「貓牛式」緩解孕吐不適,並加入骨盆傾斜練習強化核心穩定,但需嚴格禁止深度腹部擠壓動作。

4.2 第二孕期(13-28週)

胎兒穩定期可加強下肢肌力訓練,專業瑜珈教師會指導「戰士二式」改良版強化髖關節靈活度,同時導入生產呼吸法練習。此階段需開始使用孕婦帶輔助支撐。

4.3 第三孕期(29-40週)

以分娩準備為導向,多採用「分娩球瑜珈」緩解坐骨神經痛,練習「蹲姿變式」增強骨盆底肌彈性。英國皇家助產士學會建議,此階段應完全避免趴姿與深度後彎動作。

五、孕婦安全瑜珈五大黃金原則

5.1 專業資格認證

指導者應具備RPYT(註冊孕婦瑜珈教師)認證,該認證要求至少完成85小時產科運動生理學訓練,並定期更新急救技能。台灣目前由國際孕產瑜珈協會(IAYT)核發相關認證。

5.2 環境安全控制

教室溫度需維持在24-26℃之間,地面需採用醫療級防滑墊。台灣物理治療學會建議,濕度應控制在50-60%範圍以避免過度排汗脱水。

5.3 強度監測標準

採用「說話測試」確保運動強度適中,即練習時應能完整說出句子而不氣喘。加拿大婦產科協會同時建議,孕婦運動心率不應超過儲備心率的60%。

5.4 特殊姿勢禁忌

嚴格禁止包括倒立、深度扭轉、跳躍式流動等高風險動作。哈佛醫學院研究指出,孕期進行倒立可能導致子宮動脈血流減少達40%。

5.5 個別化調整原則

需根據孕婦孕前運動習慣、BMI值與妊娠週數設計個人化方案。曾為競技運動員的孕婦,其運動處方應與久坐族群有顯著差異。

孕婦瑜珈作為產科運動醫學的重要分支,其專業性體現在對妊娠期特殊生理變化的精準應對。建議孕媽咪在產檢醫師與認證教師共同指導下,選擇符合個人生理條件的課程,方能安全獲取孕期運動的最大效益。台灣孕產婦運動指導綱領(2023版)特別強調,質量重於數量,每週2-3次、每次30分鐘的專業課程,遠勝於每日自行練習不當動作。